この冬、皆さんいつにも増して「昨年読んだ本」「昨年読んでよかった本」「今年読みたい本」の紹介多くないですか……?

どれも面白そうなので、hontoやAmazonの欲しいものリストにどんどん登録してます。

さて、毎年(というか毎半期)恒例の「今期読んで良かった本ランキング」。遅くなってしまいましたが、今回も行います!

年末に行うひとが多いようですが、私は年明けに行う派です。

「2018年下半期に発売された本」ではなく、この時期に「私が読んだ本」なので、古い本が入ることもあるかもしれません。

では、いってみましょう!

※ちなみに本のAmazonリンクは、単行本だったり、文庫本だったり、Kindle版だったり、いろんなメディア形態で貼っています。原則として読んだ形式のものを貼っていますが、一部例外もあり。

13位 やってはいけないデザイン

この本は、秋に無料公開企画が行われていたのでそのときに読みました。無料で全て読んだけど、買ってもいいかもと思えた一冊。

ここに出ている失敗例、たしかによくやってたなぁ……と反省。これらを踏まえて作った職場での社内掲示物、これまでのものよりすこし出来が良くなった気がしました。

12位 「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。

性暴力や女性の働き方、教育、ジェンダーについて取材をするライターさんの著書。最近だと「ヤレる女子大生ランキング」についての批判記事も記憶に新しいです。

この本は、ネットで話題になった性差別、ジェンダー炎上案件について取り上げ、それらについての考察記事をまとめたもの。電子書籍で読んだということもあり、書籍というよりはネット記事を読む感覚で読めました。

「あぁ、この視点はなかった。納得」「私はそうは思わなかったんだけど、このひとはこう解釈したのか」と、咀嚼しながら読みました。私より10歳近く年上の方なので、時代を感じるエピソードもあったのも印象的。

ただ、この本はその内容の性質上、性暴力や差別、生きづらさに関する内容も多いため、読んでいてすこしつらい部分もありました。

スポンサーリンク

11位 いま生きる「資本論」

友人(id:u_f_yさん)からの誕生日プレゼント。『いま生きる階級論』とともにいただきました。

私は立命館大学の出身なのですが、同志社大学の神学部にも友人がいたので、著者の佐藤優先生には親近感を抱いていました。講義録なのである種の読みやすさはありますが、専門的な話も出てくるので「平易な本」というわけではないです。

読んでいる最中、大学時代、京大の勉強会で学術書を輪読していたときの感覚を思い出しました。これ、ひとりで一読するよりもレジュメを作って議論したほうが理解が深まるのかも。

資本主義を信じることや、ビットコインは「一般的等価物」足りうるか、などについてのくだりが特に印象的。

ちなみに私は、資本論は読んだことはありません。大学時代、内田樹先生の著書にドはまりしていたとき、『若者よ、マルクスを読もう』などの本で間接的に触れたことがあったくらい。(『若マル』もなかなか難解だったなぁ)

10位 どう解く?

大好きな詩人・谷川俊太郎さんをきっかけに知った本でしたが、博報堂を中心とした広告代理店のクリエイターさんたちの企画ということでますます興味を持った本。(執筆者は友人の友人ということものちに知りました)

「いじめ」「いのち」「かぞく」「ゆめ」などのテーマについて問いかける、絵本のような本。ひとつのテーマにつき著名人1人が、考えるためのヒントになるメッセージを寄せています。

もっとも印象的だったのは、「らしさ」についての、ミッツ・マングローブ氏の解答。良くも悪くも「えっ、2018年のこのテの本でそう解答するのか」と思わせられました。案の定、ネットでも賛否両論あったようです。この意見に賛同するかどうかはともかく、本の趣旨としては載せたことは良い問題提起だと思いました。(※リンク先、一種のネタバレなので注意)

著名人の解答は、ひとつの問いに複数人が答えても良かったのではという気もしました。また、ここに出てくる問いの内容は「2018年現在の常識」を踏まえているものだから、この本の内容は案外早く陳腐化するんじゃないか、と思ったりも。でも、それでいいと思っています。私もこの本、10歳くらいで読みたかったなぁ。

9位 モビリティー進化論

仕事の関係で読んでみた一冊。意外と面白かったです。自動運転の話となると、テクノロジー寄りの話が中心のものが多いですが、この本は技術の話ばかりではありませんでした。

各国の土地の形状や、都市の特徴、文化の違いについても触れられており、地域・地理・文化面からも興味深く読めました。過疎化が社会問題化しているのは日本に顕著なことであるとか、欧州と米国では人口が集中する地域に違いがあることなど、データが豊富で読みごたえがありました。

ライドシェアのサービスについても、Uber型とBlaBlaCar型の違いについて書かれていたのは面白かった。一度読んだだけでは吸収しきれなかったので、必要に応じて読み返すことになりそうです。

スポンサーリンク

8位 ふつうの非婚出産

あえて結婚せずに妊娠・出産をした友人・敦子さんのエッセイ。彼女のこれまでの家族や関係性にまつわる経験を通じて、どのように考えてきたか、どのように生きづらさと折り合いをつけたか、どのように彼女なりの幸せを追求してきたかを垣間見ることができました。共感したり励まされたり、読みやすさもありながらも、濃厚な読書体験ができた一冊。

敦子さんとはじっくり深い話をしたことはなかったので、本書で初めて知るエピソードも多く「こんなに波乱万丈な経歴だったの!?」と驚かされたりも。大阪出身の彼女とは共通の友人も多く、知っている人の名前が本にチラッと出てきたときにはニヤリとできました。

7位 観察の練習

書店でたまたま見かけて面白そうだと思い、手に取った本。ドンピシャに私好みな内容でした。道端だったり、家の中だったり、ふとした日常から見つけたものを「観察」して、考察した記録。私も同じような「観察」をしていた時期があったので、すごく面白く読めました……!

本で取り上げている事例について、良し悪しなどの価値判断が強すぎないのも好感が持てます。目の前の現象を、フラットに受け取っているのですんなり読めます。

一瞬なんの本かわからないような不思議な表紙も面白いです。本の装丁も好き。広い意味での「デザイン」に関わる人におすすめできる一冊。私もまた、こういう「観察」、やってみようかな。

6位 わたしの旅に何をする。

「ええやん!朝活」読書会で紹介されていて知った本。普通のサラリーマンの著者が海外旅行に魅せられ、あちこちの国での旅行経験を綴ったエッセイ。私も、旅の途中の電車の中で読み進めました(私は国内旅行ですが)。

この本、文章の語り口がとってもユニーク。まるで、おもしろ系のブロガーやWebライターさんの記事みたい。id:u_f_yさんのブログのノリにも似ているかも。

一章が短めなので、気負いせずサクサク読めます。読むと明るく、元気な気持ちになれる一冊。

5位 謝るなら、いつでもおいで

謝るなら、いつでもおいで: 佐世保小六女児同級生殺害事件 (新潮文庫)

- 作者: 川名壮志

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2018/05/27

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (2件) を見る

この本を知ったのは、ネットでの書評。もともとこの事件についても関心はあったので、文庫化を機に読んでみることにしました。

2004年に長崎県佐世保市で発生した、小6女児による同級生殺害。事件発生当時、私は隣の佐賀県に住んでいました。ただ、私は前年までは長崎市に住んでおり、また、長崎市内でも前年に中学生による殺人が起こっていたので、その点でもこの事件は衝撃的でした。

(私自身も長崎時代にいじめられていたので、当時の私の挙動次第では、長崎県の子ども同士の殺人をひとつ増やしていたかも……なんて思ってゾワッとしたりも)

この本の著者は新聞記者。被害者の父親は、著者の上司にあたる方だそうです。そんな、被害者とも加害者とも近い立場にいた著者が取材を重ねたルポルタージュ。月並みな表現になりますが、とても読みごたえがありました。タイトルは、被害者のお兄さんの言葉。

加害者に対する戸惑う感情、取材する側だった人がされる側になること、同級生たちのトラウマ、一部を切り取られて間違った報道をされることなど、さまざまなことを垣間見ることができました。

4位 片想いさん

こちらも「ええやん!朝活」読書会で知った一冊。「Suicaペンギン」のキャラクターデザインで有名なイラストレーター・坂崎千春さんのエッセイ集。

「片想い」についてのエッセイ集ではありますが、本人の経験だけでなく、友人の話なども出てきます。恋愛エッセイというよりも、「日常の彩り」についてのエッセイという印象を受けました。

かわいい挿絵や、カンタンな料理のレシピ、著者の好きな本の紹介などが随所に出てきて、イラスト集、レシピ本、ブックガイドとしても楽しめた贅沢な一冊。電子書籍で買ったけど、紙の本で買えば良かったかも、と思いました。

エッセイの中で、著者の恋愛経験についても触れられていますが、「え、そうだったの……!?」と、ちょっと驚いてしまいました。こういうひとって、結構いるのかも知れません。

3位 いきもの人生相談

本のセレクトショップで立ち読みして気になり、後日、電子書籍セールで購入した本。すごく面白かった! 人生相談も、生物の話も好きな私にはドンピシャな本。

挿絵のイラストも大好きです。こういう一コマ漫画というか風刺画というかピクトグラムというか、イメージイラスト的なものがそもそも好みなので。絵柄にも和みました。

恋愛系の悩みについての章は、以前読んだ『人はなぜ不倫をするのか』という本を彷彿とさせました。

巻末には、本に出てきた動物たちの写真や生態について詳しく載っており、勉強になります。さすが、登山に特化した出版社の本だけある。パラパラめくって眺めたいから、この本も、電子書籍じゃなくて紙の本で買ったほうが良かったかもなぁ。

ちなみに今期読んだ山と渓谷社の本では、『人を襲うクマ』も良書でした。

2位 いじめと探偵

小・中学時代、いじめ関係の本はあれこれ読み漁った私。大人になってからはあまり読まなくなりましたが、この本はタイトルに惹かれて購入しました。

いじめについての証拠集めを探偵に依頼する親御さんは多いそうです。そんな、いじめ案件を扱う探偵業者の方が書いた本。

本書の内容紹介文に「使いっ走り、カツアゲ、万引きの強要、度重なる暴力、そしてクラスメイトによる集団レイプまで」などの記述がありました。「あっ、これ読むとトラウマ刺激されてつらくなる系の本かな……?」と、少し警戒しながら読みはじめましたが、読み始めたらなんのなんの、面白くて一気に読んでしまいました。

面白い、という感想は不謹慎かな。でも、生徒と探偵がタッグを組み、隠しカメラやレコーダーでいじめの証拠確保に奔走する様子にはちょっとワクワクしたし、探偵が素性を隠して加害生徒の前に現れるシーンも、漫画のヒーローみたいで痛快でした。個々のエピソードがどれも、凄惨さもありながらもドラマチックで痛快で、テレビドラマ化とも相性が良さそうにも思えました。

いじめに関する依頼の中で、探偵として依頼を受ける必要があると判断されるものは少数だそうです。

「いじめの解決そのものではなく、問題をうやむやにしなかった、親も先生も自分の問題に対して真剣に立ち向かってくれた、という事実こそが被害生徒の自尊心を支える」というくだりも印象的でした。

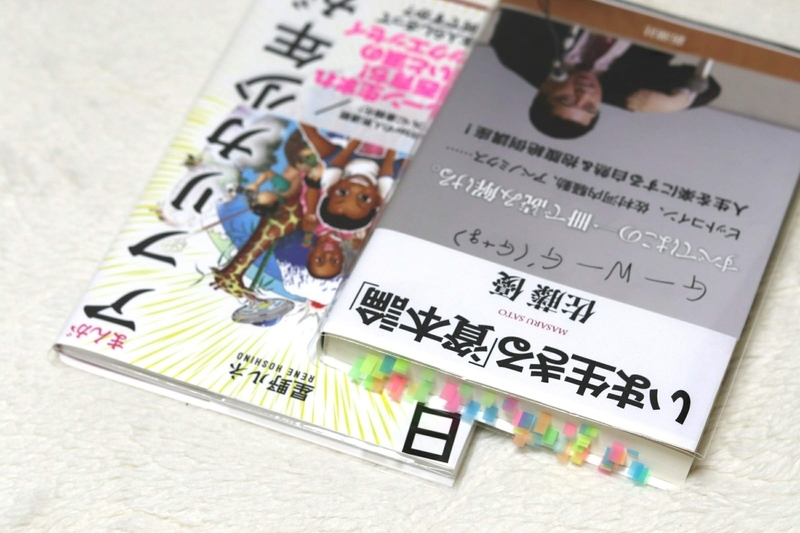

1位 まんが アフリカ少年が日本で育った結果

最後は明るい本で締めましょう。2018年下半期に読んだ本でもっとも良かったのは、この本!

アフリカのカメルーンという国の生まれで、幼少期から日本の関西で育った男性による、コミックエッセイです。

このインタビューで知りました。

なんというか、もう、すごい。とても人間ができている方。差別や文化の違いについて、どうしてこんなに柔らかな考え方ができるのか。ひたすら驚きました。

コミックエッセイは、差別問題などの堅苦しさはほとんどなく、気負わずに素直に楽しめる一冊。それなのに、アフリカやカメルーンと日本の違いや類似点はとっても面白く伝わってくるし、さすが関西人、ユーモアもたっぷりある。

個人的には、著者の、家族との血縁関係のエピソードがもっとも驚きました。カメルーンではそういう考え方なのか……!

この本は電子書籍で買ったけど、ほかの人にも普及するために紙の本でも買いました。そのくらい気に入った作品です……!

この本に出てくるどのエピソードが好きだとか、どの点についてもっと知ってみたいかとか、この本で読書会をしてみても面白そうだなぁ、と思いました。

以上が、今期のランキングになります。

今回、小説が一冊も入っていないことが自分でちょっと意外でした。そしてあまり古い本はなく、どれも割と最近出た新しい本ばかり。

あと、ここ最近は「事件」や「性」に関する本がランクインすることが多いのですが、今回はそんなことはありませんでした。あまり統一感のないラインナップですね。

ここで紹介できなかったけど別途紹介したい本もまだまだあるので(友人知人が書いた本とか、いただいた本とか)、それらについてもまた、追々書いていけたらなと思います。